先月、2016年10月号のローリングストーン誌に掲載されたモーリー・ロバートソンの記事「”音と映像”への探求」がウェブの方でアップされました。モーリーの音楽との関係性を通じ、本人のルーツを辿れるボリューム感ある記事になっています。全文をお楽しみください。

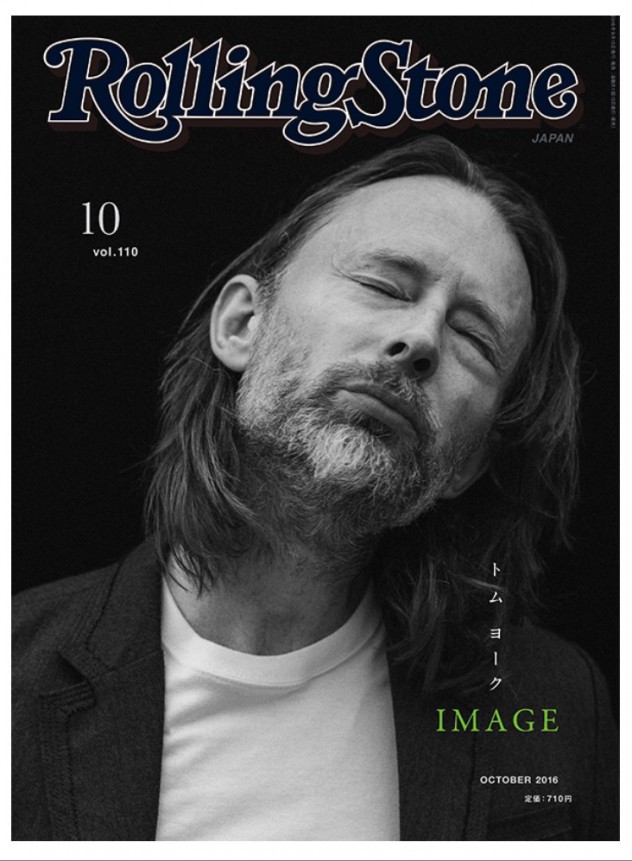

ローリングストーン日本版 2016年10月号掲載

特集|IMAGE 写真の真世紀|モーリー・ロバートソン

INTERVIEW & TEXT BY SHUNICHIRO NAKAYA 2016/10月号 P48〜49

2016/11/13 17:00

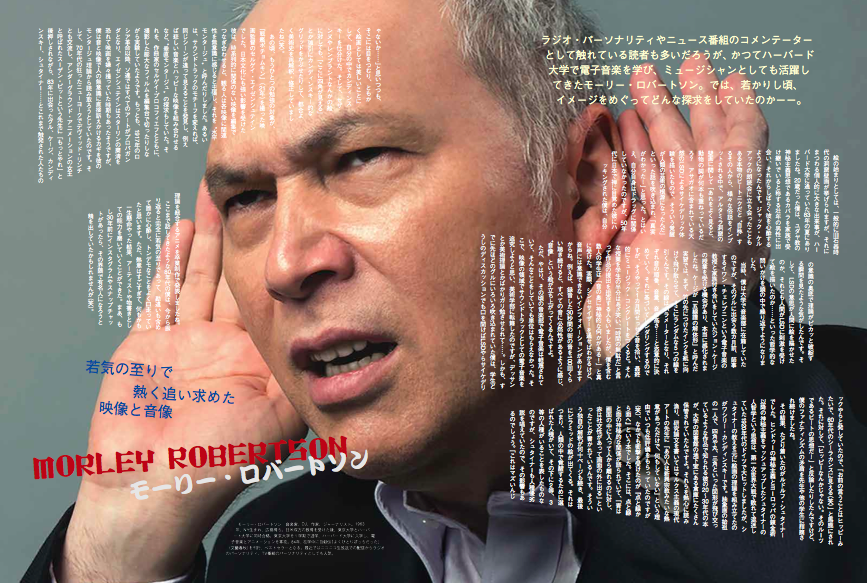

■ラジオ・パーソナリティやニュース番組のコメンテーターとして触れている読者も多いだろうが、かつてハーバード大学で電子音楽を学び、ミュージシャンとしても活躍してきたモーリー・ロバートソン。では、若かりし頃、イメージをめぐってどんな探求をしていたのか。

絵の始まりとしては、一般的に旧石器時代の洞窟壁画が挙げられますが、それにまつわる個人的に大きな出来事が、ハーバード大学に通っていた83年の夏にありましたね。20歳だった僕は、ユダヤ教の神秘主義思想であるカバラを家族で受け継いでいると称する壮年の男性に出会い、それからしばらく彼を心酔するようになったんです。ジャック・ケルアックの朗読会に立ち会ったこともある本物のビートニクだと"自称"するその人から、さまざまな俗説をインプットされる中で、アルタミラ洞窟の壁画に関して「あれをよく見ると、動物の脚が何本も重ねっているだろ? アサガオに含まれている天然のLSDによるサイケデリック体験を描いたもので、そういう覚醒が人類の芸術の根源になったんだ」といった話を吹き込まれ、「真実がわかった!」と思った。とはいえ、自分自身はドラッグに関係していなかったのですが、50年代に日本で禅に目覚めた彼にハッキングされた僕は、自分の意識の奥底で理論がピカッと破綻する瞬間を見たような気がしたんです。そして、LSDの意思が人間に絵を描かせたのか、それとも人間がLSDに刺激を受けて絵を描いたのか・・・といった哲学的な問いかけを頭の中で繰り返すようになりました。

当時、僕は大学で音楽部に在籍していたのですが、そのグルに出会う数カ月前、師事するイワン・チェレプニンという電子音楽の教授と家族付き合いをしていたジョン・ケージの授業を受ける機会があり、本当に感化されましたね。ケージが「五線譜の解体形」と呼んだ実習では、まず、竹の先につけたインクを紙に向けて飛び散らせて、そこにランダムな5つの線を引くんです。その線はパラメーターとなり、それぞれ音の順番、音量、音の高さ・・・と恣意的に決めていく。それに基づいてレンダリングするのですが、そうやって1カ月間せっせと音を拾い、最終的にミュージック・コンクレートをつくると。そんな授業を学生の半分はあざ笑い、「時間の無駄だ」と言って作品の提出を拒否する人もいましたが、僕を含む数人の学生は「音の奥に神秘的な何かがある!」と真に受けた。実際、シンセサイザーを通せばわかるけど、音声には意識できないインフォメーションがありますからね。例えば、録音した30秒間の街の音を100回くらい聴き続けると、すべての音に必然性があるように感じ、"音像"という絵が立ち上がってくるんですよ。

ただ、やはり、その頃の音楽部で電子音楽は軽蔑されていて、そんなことをしていても単位はもらえなかった。そこで、映像の領域でサウンドトラックとしての電子音楽を追究しようと思い、美術学部に転籍したのですが、デッサンとか美術理論とかばかりガリ勉させられて・・・。しかも、すでに先ほどのグルにいろいろ吹き込まれていた僕は、学生どうしのディスカッションでも口を開けばLSDやらサイケデリックやらと発していたので、「お前の言うことはヒッピーみたいで、60年代のシーラカンスに見える(笑)」と馬鹿にされた。それに対して、「ヒッピーなんかじゃない。そのルーツであるビートの思想だ!」と反論したりしたんですけど、僕のファナティシズムの矛盾を先生や他の学生に指摘され続けましたね。

■モーリー・ローバートソンが語る『アーティストや物書きとしての能力を磨いていくことができた』理由とは

その結果、たどり着いたのがルドルフ・シュタイナーでした。ヒンドゥーの神秘主義とヨーロッパの錬金術以降の神秘主義をマッシュアップしたシュタイナーの人智学という思想は、第一次世界大戦で敗れて混迷していた1920年代のドイツで大ヒットしましたが、シュタイナーの教えを元に絵画の理論を組み立てたのがワシリー・カンディンスキーです。抽象画の始祖の一人で、四角や丸、三角といった図形が飛び交っているような作品で知られる彼の20~30年代の本が、大学の図書館の地下室にある倉庫にたくさん保管されていたんですよ。それらを熱心に読み漁り、研究論文を書いてはマルクス主義の現代アートの先生に「あの人は新興宗教みたいな熱意があっただけで、何もしていない」という理由でいつも低評価をもらっていたのですが(笑)、なかでも衝撃を受けたのが『点と線から面へ』という本でした。そこには、点と線と面の神秘的な関係が語られていて、「青は画面の中に入って人から離れるのに対し、赤は社交性があって画面の外に出る」といったことが書かれているんです。そういう独自の解釈が何十ページも続き、最後にピラミッドの絵が出てくる。それはつまり、人類の中で覚醒するために選ばれた人種がいて、その下に2等、3等の人種がいることを表したものなのですが、シュタイナーも人種優劣説を唱えていたので、その影響もあるのでしょう。「これはマズいんじゃないか・・・」と思いつつも、そこには目をつむり、ともかく絵画としては美しいことにして、自分の中でカンディンスキーを仕分けた。そして、セザンヌやレンブラントなんかの絵に対しても、「ここに四角が見える」とか強引にカンディンスキー的なグリッドをかぶせたりして、都合よく美術史を再解釈・修正していましたね(笑)。

あの頃、もうひとつの勉強の対象が、『戦艦ポチョムキン』(25年)を撮った映画監督のセルゲイ・エイゼンシュテインでした。日本文化にも強い影響を受けた彼は、時系列的に関係のない映像を編集でつなぎ合わせると、観る人は各映像に関連性を無意識に感じると主張し、それを"水平モンタージュ"と呼んだりしました。あるいは、サウンドトラックのモチーフを変えれば、同じシーンが違って見えることを発見し、例えば悲しい音楽とハッピーな映像を組み合わせるなど、"垂直モンタージュ"の探求もしていた。それを、作曲家のセルゲイ・プロコフィエフとともに、撮影した膨大なフィルムを編集台で切ったりしながら実験していたようです。もっとも、1917年のロシア革命以降、ソ連ではすべてのアートがプロパガンダとなり、エイゼンシュテインはスターリンの粛清を恐れて映画を嫌々撮っていた時期もあったそうですが、僕は音と映像で人の無意識に直接訴えかけるカギを彼のモンタージュ理論から読み取ろうとしていたのです。そして、70年代の狂ったニューヨークでデヴィッド・リンチとも交流し、アンダーグラウンド・アニメーションの女王と呼ばれたスーザン・ピットという先生に「もっとやれ」と後押しされながら、83年に出会ったグル、ケージ、カンディンスキー、シュタイナー・・・とこれまで触発された人たちの理論を総合するアニメを卒業制作で発表しましたね。

ここまで話してきたような80年代の僕は、今から振り返ると完全に若気の至りであって、勘違いも含めて誰かに心酔し、トンデモなことをよく口走っていたと思います。ただ、熱意はすごすぎて、何もかも一生懸命やった結果、アーティストや物書きとしての能力を磨いていくことができた。まあ、もし30年前にインスタグラムやスナップチャットがあったら、その界隈で有名人になろうと精を出していたかもしれませんが(笑)。